ビジネス

スクールASBS

ASBSとは

産学官 各分野の日本の第一人者である講師陣の全面協力を得て提供する、

次世代経営幹部候補を「VUCAの時代を生き抜く未来を創造するリーダー」に養成するビジネススクールです。

VUCAでニューノーマルな時代を生き抜く未来を創造するリーダー像

「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」のVUCAの時代はコロナにより、一層加速しました。そしてそれがニューノーマルとなりました。

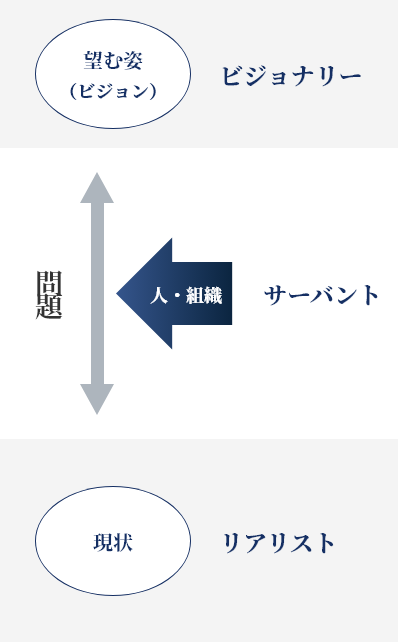

今までのリーダーは先行企業にキャッチアップしたり、変化に対応することに注力していましたが、VUCAの時代のリーダーは未来を創造する必要があります。未来を創造するリーダーが次世代の企業を創るのです。そのためには、リーダーは「リアリスト」「ビジョナリー」「サーバント」の3つの能力を磨くことが必要となります。ASBSでは、この3つの能力を広義で「リベラルアーツ」と考えています。

長らく日本のリーダーは、前例踏襲や、キャッチアップ型でも役目を果たすことが出来ました。遣隋使の時代からシリコンバレー詣に至るまで、日本には常にお手本がいたからです。

しかし、少子高齢化やコロナなど、お手本の無い時代に突入しました。

これからのリーダーは先の見えない不確実性の時代にビジョンを掲げることを求められます。

これは変化対応でなければ、未来予測でもありません。未来を創造することが必要なのです。

仕事や人生の選択肢が今ほど多くない時代のリーダーは管理することで人を動かすことが出来ました。

しかし、選択肢が増え、価値観は多様化しています。コロナによって、リモートワークや副業解禁なども急速に進んでいます。この状況では管理して人を動かすことは出来ません。

一方、リーダーにも正解が見えない環境下では、メンバー一人一人が問題意識を持ち、アンテナを立て、自律的に動くことが求められます。これを実現するリーダーシップには、「サーバントリーダーシップ」が最も相応しいと考えます。

未来を見通し、ビジョンを創るには、その前提として、現実世界を正確に理解することが不可欠です。

情報過多で、フェイクニュースに溢れ、情報が錯綜する現代において、これはかなり難しいことです。また空気を読んだり、個人的価値観に引きずられたり、その場の感情に左右されていては正しい意思決定は出来ません。

リーダーは、FACT主義、実証主義やクリティカル思考を身につけるべきです。これにより、冷静に現実を観ることが出来ます。

ASBSの無料説明会

ビジネススクールASBSに関する説明会をオンラインにて、定期的に開催しております。無料で行っておりますのでお気軽にご参加ください。

- 2024/12/17

- 受付終了4月16日(水)14:00~15:00開催

- 2024/12/17

- 受付終了4月25日(金)15:00~16:00開催

- 2024/12/17

- 受付終了5月9日(金)14:00~15:00開催

- 2024/12/17

- 受付終了5月12日(月)15:00~16:00開催

講師陣の紹介

講師陣は、リベラルアーツ、テクノロジー、社会課題の日本の第一人者ばかりです。しかも、象牙の塔にこもった専門家ではなく、物事を多面的に捉え、取り組んでいる多様な視点をもった専門家です。

第1クール

リアリスト講師

第2クール

ビジョナリー講師

第3クール

サーバント講師

コーチング講師